蛇年开工,跨境电商圈被一则重磅消息刷屏。

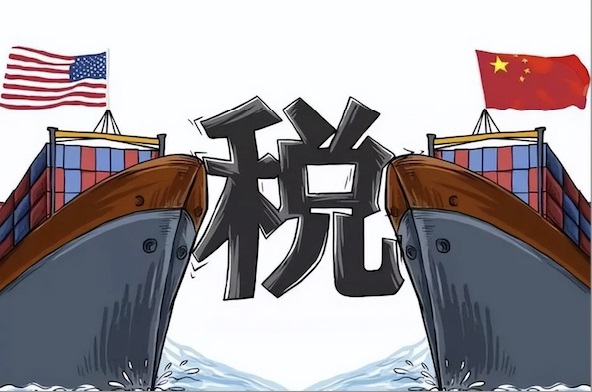

自2月4日起,美国对中国进口商品加征10%关税,且取消了价值低于800美元的直邮小包免税政策。此次调整涉及超4000亿美元的中国商品,给跨境电商行业的开年蒙上了一层阴影。然而,尽管贸易局势充满不确定性,“不出海就出局”仍是行业共识。直面挑战、灵活应对,已成为2025年跨境卖家的主旋律。有远见的出海企业家早在2024年底便着手布局应对策略,而其他卖家则在新年开局后迅速调整出海路径,以适应新环境。今日为您梳理了特朗普2.0时代下,跨境卖家应对关税风险的10条短、中、长期策略,助力卖家稳健前行。

在过去几轮中美贸易摩擦中,“抢出口”被证明是短期内最直接有效的应对策略。所谓“抢出口”,即在关税上调前,大量备货并加快出口,以尽可能利用较低税率,同时规避未来可能加剧的通关和关税风险。

2024年底,特朗普当选后,“抢出口”现象再次出现。中国海关总署数据显示,2024年12月我国出口额达到3356.3亿美元,同比增长10.7%,环比增长7.6%,创下全年最高单月出口额。这一增幅远超季节性波动,明显受到“抢出口”影响。

据跨境眼调研,许多跨境卖家在2024年底提前或超额备货,多家海外仓服务商也反馈2024年第四季度入库量显著上升。尤其是电动汽车配件、储能设备、医疗器械等高关税风险产品,商家们不仅加紧发货,还积极规划新的海外仓布局或租赁临时仓储空间,以确保货物流转顺畅。

然而,抢出口只是短期的应急措施,其带来的库存风险不容忽视。2017-2023年的去库存周期已提供了前车之鉴,尤其对于高货值商品而言,过量备货可能导致滞销、仓储成本上升,以及更大的资金压力。

此外,与上一次中美贸易战相比,此次关税加征的执行速度更快,间隔窗口期大幅缩短,使得卖家难以有效实施“抢出口”策略。同时,即便在关税上调前抢先出口,仍然可能面临在途货物被列入制裁清单的风险,特别是在众筹、预售等交付周期较长的模式下,订单被波及的可能性更大。

中期策略:加价、降税、联合、降本

短期内,卖家可以通过调整备货节奏来降低关税风险,但这并非长久之计。

据跨境眼调研,许多卖家正采取多种策略来应对关税成本上升,例如提高产品售价、利用税收优惠政策、向供应链上下游转嫁成本以及优化内部运营降低费用等。

部分工贸一体卖家表示,他们对中美贸易战的影响并不特别担忧。首先,他们已经优化市场布局,美国市场的销售占比不到10%;其次,他们的产品具备较高的溢价能力,现有利润率足以消化额外的税负;最后,如果关税涨幅较大,他们将通过提价来应对,而即便价格上调,仍能保持相对的竞争力,优于美国本土制造的同类产品。

厦门今众唯电商总经理詹劭勋表示,只要关税加征率在20%以内,公司可以通过直接加价来吸收新增成本,对销售的影响预计较小。而如果加征幅度远超可承受范围,则会考虑将供应链部分转移至东南亚等地区,以分散风险。

TKtalker的CEO 10K指出,跨境电商已不再是简单的“搬运”或“卖水”模式,如今中国供应链的商品在跨境电商企业的运营下,经过二次研发、品牌打造和客户服务等增值环节,具备一定的溢价能力,因此能够在一定范围内消化关税上调带来的成本压力。

此外,近年来中国政府陆续出台多项税收优惠政策,以支持跨境电商发展。例如,自2025年1月27日起,采用“出口海外仓”模式的跨境电商货物可享受“离境即退税”政策,这在一定程度上可缓解卖家的税务负担。

需要注意的是,在全托管或半托管模式下,商家通常不具备定价权,难以通过提价来转嫁关税成本。同时,由于这类模式不涉及通关环节,可适用的税收优惠政策较少。因此,卖家需要提前规划,通过供应链成本分摊或优化内部费用控制等方式来降低风险。

长期策略:多市场、多客户、多路径、多产品

从更长期看,跨境电商企业还需通过调整商品出口路径,来降低单一市场风险、客户替代风险和关税风险。

其一,投资海外替代市场,减少对美国市场的依赖。

2018年贸易冲突以来,中美双方都加大了与其他贸易伙伴的合作。美国主要从北美、亚洲等地区寻求替代,而中国则更多地转向欧盟、东盟、拉美等地区。

其二,尝试新渠道,对冲客户替代风险。

在贸易摩擦中,卖家应化被动为主动,提前拓宽客群,增加灵活性。思路包括参加国际展会,拓展线下渠道(以欧洲中大件卖家为主);借力托管模式轻量入局如TikTok、Temu等“出海四小龙”平台;自建独立站,于私域中沉淀核心客户等。

其三,针对供应链的挑战,有条件的卖家可考虑绕道他国生产,再销往美国,这也被称为“出口转移”或“产能出口” 。

需要提醒的是,伴随着美国与中国,乃至欧洲、加拿大、墨西哥等地区的贸易冲突加剧,转口贸易亦存在被加征关税的风险。

其四,多元产品布局。

这里一方面指的是多元产品线布局,尤其是主营“关税敏感型”产品的卖家,另一方面指的是产品采购路径的多元化,可以加大本土采购和第三国采购。

本篇资讯由海南离岸创新创业基地转载,仅供参考